フクシマから6年、「小児甲状腺がん異常多発--検査見直しが急がれるこれだけの理由」(上)(川崎陽子)

2017-04-07 14:38:22

東京電力福島第一原発事故から6年。福島県では世界的にも極めて稀なはずの「小児甲状腺がん」が増加し続けている。 にもかかわらず、福島県の「県民健康調査検討委員会」は「被ばくの影響ではない」として、甲状腺がん検査縮小の動きすらある。 そうした動きに真っ向から反対する医師たちの行動などを伝えることで、検討委員会が抱える課題を2回に分けて、浮き彫りにする。(川崎陽子)

東京電力第一原発事故後に多発している福島県内での小児甲状腺がんについては、第26回検討委員会(2017年2月20日)の時点で、次のことがわかっている。事故当時18歳以下(胎児も含む)の子ども約38万人を対象にした検査により、185人が「甲状腺がんまたは疑いがある」と診断された。そのうち、手術で確定したのは145人(良性腫瘍1例を除く)。

子どもの甲状腺がんは、日本や欧米で年間100万人中1人ほどしか発症しないとされてきた。ほとんどの小児科医が経験したことがない甲状腺の小児がんがこれほど多発しても、検討委員会が「被ばくの影響とは考えにくい」と評価するのはなぜだろうか。

検討委員会が「考えにくい」という根拠

検討委員会は、2016年3月の「中間取りまとめ」で、統計から推計される数の数十倍の甲状腺がんが発見されたことを認めた。しかし、「放射線による影響とは考えにくい」との評価をこれまで変えていない。評価を変えない理由として、小児甲状腺がんが多発したチェルノブイリ事故の被災地と比較し、以下の4つの根拠から判断したという。

- 事故当時5歳以下からの発見はない

2. 地域別の発見率に大きな差がない

3. 被曝からがん発見までの期間が概ね1〜4年と短い

4. 被曝線量がチェルノブイリ事故と比べて総じて少ない

根拠1と2については、すでに5歳児以下からの発症があるほか、地域差があるという疫学調査結果があるので扱わず、ここでは3と4の根拠に問題があることを指摘していきたい。

チェルノブイリも福島も甲状腺がん増加は翌年から

日本では、「チェルノブイリでは事故の4〜5年後に小児甲状腺がんが発症し始めた」という説が、政策決定に関わる専門家の間で共通認識となっており、一般的にもそうした見方が広まっている。検討委員会もこの説を前提にして、根拠3の「福島では被曝からがん発見までの期間が1〜4年と(4〜5年後よりも)短いので、チェルノブイリとは異なる。だから、放射線の影響とは考えにくい」としている。しかし、実際はチェルノブイリでも、事故の遅くとも翌年から増加していたことが報告されている。

いくつか例を挙げよう。

チェルノブイリ原発事故後、ベラルーシ国立甲状腺がんセンターで医療支援活動に従事した菅谷昭氏(現・松本市長)の著書「原発事故と甲状腺がん」には、「翌年から増加」とある。

2011年発行の「ロシア政府報告書」を読み解いた尾松亮氏によると、ロシアでも2年目からの増加を明示しているという。アメリカ疾病管理予防センター(CDC)が「小児甲状腺がんの最短潜伏期間は1年」としていることも、「翌年から増加」と一致する。

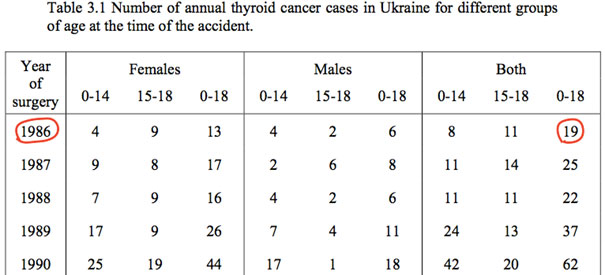

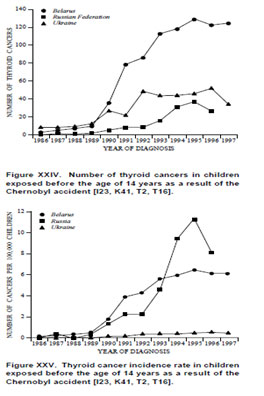

資料によっては、チェルノブイリ事故が起きた1986年の発症が確認できるものもある。図1に、放射線医療総合研究所(放医研)発行の文献中にあったWHOの集計グラフを示す。ドイツ国立環境・保健研究センターの報告書にも、「ウクライナで1986年に18歳以下の19名が甲状腺がん手術をした」というデータ(図2)がある。このように、検討委員会が5年目に述べた「福島では被曝からがん発見までの期間が1〜4年」は、チェルノブイリとの相違点ではなく、むしろ共通点であると言えるだろう。

環境省は「統一的な基礎資料」の修正を!

ところが、なぜか環境省の「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成27年度版)」には、図3のように「チェルノブイリ事故後の小児甲状腺がんの発症時期」について、「4〜5年後に発生し始め」と書いているのだ。

しかし、図3のグラフの出典「国連科学委員会2000年報告書」にある左の二つのグラフ(図4)を、図3のものと見比べてほしい。

図4の上のグラフは14歳未満の発症数で、1986年の患者数と翌年からの微増がわかる。一方、環境省の資料にある下のグラフは、10万人あたりの発生数なので、4〜5年後から増加したようにみえる。環境省に、下ではなく上のグラフを使い、「小児甲状腺がんの増加は4〜5年後ではなく翌年からと訂正する必要があるのではないか」と問い合わせてみた。しかし、回答は無かった。環境省と共同でこの基礎資料を作成した放医研にも問い合わせたが、同様に回答はなかった。

厚生労働省がWHOに修正させた被曝推計値

検討委員会があげる根拠4によると、「被曝の影響とは考えられない」のは「チェルノブイリよりも被曝線量が少ないから」という。この根拠に対して、次の4つの理由から「チェルノブイリと被曝線量を比較することに果たして意味があるだろうか」という疑問が生じる。

イ) 福島の甲状腺被曝線量データは不十分で不確か。

ロ) チェルノブイリでは、被曝線量が少ない地域でも小児甲状腺がんが増加した。

ハ) チェルノブイリでは、発症数と被曝線量による予測数が一致しなかった。

ニ)チェルノブイリでは、被曝線量が不明でも被曝との因果関係が認められた。

イ)の「データが不十分」というのは、実測値がわずか1080人分しかないからだ。「不確か」であることは、検討委員会が評価の判断に使った床次眞司氏(弘前大学被ばく医療総合研究所教授)の資料にも、「甲状腺線量の推定には様々な不確かさが伴う」と明記してある。

驚くことに、「世界保健機関(WHO)の推計値は、厚生労働省が修正を働きかけて下げられた」という報道があった(朝日新聞GLOBE 2014年12月7日)。例えば、浪江町の乳児の甲状腺推計被曝量は、WHOの草案にあった300〜1000ミリシーベルトから100〜200ミリシーベルトに下げられたという。その修正された推計値よりも、床次氏が引用している「国連科学委員会(UNSCEAR)2013年報告書」の推定値は、さらに低いのだ(1ミリグレイは1ミリシーベルトに相当)。

ちなみに、「国連科学委員会2013年報告書」については、「福島の被害を過小評価している」という内部論争があったことが、欧州で報道された。日本の専門家や環境省はこの報告書を政策の拠り所としているが、独仏米など19か国の医師団体からは、厳しい批判声明文が出されている。

ロ)については、前出の尾松氏による「原発から500km以上離れた甲状腺の推定被曝線量が低いロシアの地域でも、小児甲状腺がんが増加した」という報告がある。

そもそも、放射線量には「これ以下なら危険はないという『しきい値』は存在しない」ということを考慮して、汚染が少ない地域であっても発症を想定しなければならない。世界の放射線疫学者の間では、レントゲンやCT検査によるわずかな線量の被曝でも、子どもの発がんリスクが高まることは、すでに常識だといわれているからだ。

たとえ被曝線量は不明でも、チェコやオーストリア、ベルギーなど広範囲の国で発症したことに留意するべきだろう。そのうえ、チェルノブイリ後に成人も含めて欧州で増加した疾患は、甲状腺がんだけではない。だからこそ、すべてのがんや非がん疾患の調査を、日本の汚染地域全域の全住民対象に、早急に実施しなければならない。

発症数と被曝線量による予測数が一致しない

ハ)の「甲状腺被曝線量による予測値と、実際に発症した数が一致しない」については、専門家の証言がある。

内山正史氏(1996年当時、「放医研」研究員)

「事故時に子供であった人に現れている甲状腺がんの数は、甲状腺線量および現在のリスク投影モデルに基づいて予測されるがんの数と大きく矛盾する。」

ラリサ・ダニロヴァ氏(2014年3月当時、ベラルーシ医療アカデミー内分泌研究所所長)

「甲状腺の放射性ヨウ素被曝量を算出してがん発生を予測した数と、実際に発見された症例数と比べると、不一致が見られた。」

被曝線量による予測と実際の数に不一致がある以上、「被曝線量が少ないから」という理由で、被曝との因果関係を否定し続ける意味はないだろう。

内山氏は、「甲状腺がん症例の増加が数十年間続くことは確かだろう。生涯にわたる綿密な追跡が必要である」とも述べている。

検討委員会は、このような放医研の報告内容こそを参考にするべきではなかったか。実際、ベラルーシの2010年前後の甲状腺がんデータをみると、増加は止まっていない。

ニ)については、甲状腺被曝が専門の長瀧重信氏(1996年当時、長崎大学医学部長)の「原子力工業」掲載論文を引用する。「被曝線量がわからないのに甲状腺がんだけが科学的に証明されたとされているのは、特殊な事情による」と、長瀧氏は以下のように解説していた(抜粋要旨)。

「小児甲状腺がんは、欧米や日本では年間100万人に1人の稀な疾患である。ベラルーシの子供200万人に対し450名以上が手術で確認されたとなると、これは被曝線量の測定、疫学的な調査を待たなくても明らかに多いということになる」

この見解に照らすと、約38万人の子どもの検査で145人の甲状腺がんが手術で確認された福島でも、「被曝線量の測定も疫学調査も待たずに、甲状腺がんの多発が科学的に証明された」とはいえないだろうか。 (「下」に続く)

<SpeakUp http://www.speakupoverseas.net/pediatrict-hyroid-cancer-in-fukushima/ から再編集して転載>

川崎 陽子(かわさき ようこ): 欧州(ドイツ語圏)在住環境ジャーナリスト。 大分市出身。横浜国立大学卒、ドイツ・アーヘン工科大学で応用工学修士(環境学・労働安全)取得。ドイツ・EUの環境政策等の調査、通訳、翻訳のほか、サスティナビリティ、原子力問題等を中心に日本に向けての情報発信を続けている。

Research Institute for Environmental Finance

Research Institute for Environmental Finance