|HOME

|未来の事故を防げるか 次世代原発(東芝、三菱重工業など)(日経BP) |

未来の事故を防げるか 次世代原発(東芝、三菱重工業など)(日経BP)

2012-02-08 17:13:23

次世代原発は様々な安全技術を搭載し、「過酷事故」を回避する仕組みを備えたという。プルトニウムを処分できる原子炉も登場。最終処分の負荷が軽くなる可能性も出てきた。東京電力・福島第1原子力発電所のような未曾有の大事故を、今後防ぐことはできるのか。

2015年までに日本円にして約300億円を投じて、次世代型原子炉の実証炉を建設する──。中国は2011年、「トリウム溶融塩炉」と呼ばれる次世代炉の実用化に向けたロードマップを発表。2030年の実証炉完成までに2000 億円を投じる計画とも言われ、その本気度は並々ならぬものだ。

東京電力・福島第1原子力発電所で起きた設計基準を大幅に上回る大事故、いわゆる「過酷事故」で、原発の安全神話はもろくも崩れ去った。国内では、将来に向けて原発を減らす「縮原発」の機運が高まっている。世界に目を向けると、ドイツが脱原発を表明。原子力ルネッサンスとも言われた原発建設ブームは、大幅にトーンダウンしたかに見える。

その一方で、中国やインドなどエネルギー需要の増加が見込まれる新興国は、依然として原発に強い期待を寄せている。福島第1原発が建設されたのは、40年以上前のこと。この間、原発の安全技術はどれだけ進化したのか。これから建設される原発は、過酷事故を回避できるのだろうか。

次世代原発の開発には、大きく2つの流れがある。1つが、商用化されている大半の原子炉である「軽水炉」の改良だ。そしてもう1つが、中国が照準を合わせるトリウム溶融塩炉や、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)が採用する「ナトリウム冷却高速炉」といった、軽水炉とはコンセプトや仕組みが異なる原子炉だ。

まずは、軽水炉から見ていこう。軽水とは、普通の水のこと。ウランなどの核燃料が核分裂する際に発生するエネルギーを、この水を使って取り出して発電に使うのが軽水炉である。

代表的な軽水炉には、東芝や日立製作所、米ゼネラル・エレクトリック(GE)などが手がける「BWR(沸騰水型軽水炉)」と、三菱重工業や米ウエスチングハウス(WH)の「PWR(加圧水型軽水炉)」がある。

BWRの場合、燃料が入る圧力容器は水で満たされており、核分裂によって水が沸騰して蒸気になる。この蒸気で直接、タービンを回して発電する。福島第1原発はBWRだ。外部電源喪失でポンプが止まり、圧力容器内の水を補給できなくなったことで、燃料が過熱してメルトダウンを起こした。

一方のPWRも基本的な仕組みは同じだが、圧力容器内の水は高温高圧になるものの、蒸気にはならない。その代わりに、熱交換器を通して「2次系」と呼ばれる、燃料に接することのない水を沸騰させ蒸気にする。

米国原子力規制委員会(NRC)は、建設時期などで原子炉を世代分けしている(下図を参照)。第1世代は、1960年代半ばまでに米国などで開発された実験炉だ。第2世代からが商用炉。90年代半ばまでに建設されたもので、BWRとPWRが中心だ。福島第1原発も第2世代になる。

第1から第3世代までは、いずれも軽水炉。圧力容器に水を満たし、ウランの核分裂で生じるエネルギーで蒸気を作り、発電する。第2世代のBWRとPWRが、改良されて第3世代になる。

第3世代は、第2世代までの原子炉を大型化し、ポンプや電源の多重化など安全機能を強化したもの。中でも今後導入される原子炉は第3世代プラスと呼ぶ。その1つである改良型PWRを開発中の三菱重工業原子力技術部の吉津達弘次長は「地震対策として免震装置の導入も検討している」と説明する。

事故発生時に運転員の手を介さず、自動的に放射性物質の飛散を食い止めるように稼働する「パッシブセーフティー」という考え方を取り入れた原子炉も登場した。WHの「AP1000」やGE日立ニュークリア・エナジーの「ESBWR」は、格納容器の上方に巨大なプールを備える。容器内の温度が急激に上昇すると、自動でバルブが開き、重力で水が落下。原子炉を冷却し、過酷事故を未然に防ぐ。

次世代原発のもう1つの潮流が、2030年以降の実用化を目指す第4世代炉だ。もんじゅのナトリウム冷却高速炉や、中国が実用化に取り組むトリウム溶融塩炉がこれに当たる。

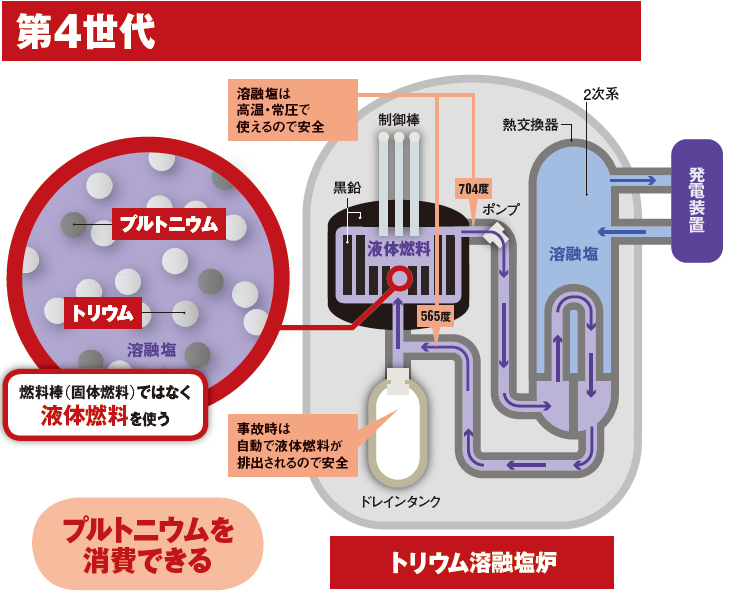

第4世代は、軽水炉とは構造やコンセプトが異なる。例えば、トリウム溶融塩炉は「溶融塩」と呼ぶ液体に燃料のトリウムやプルトニウムを混ぜた、液体燃料を使う。

ナトリウム冷却高速炉は、構造はPWRと近いが、炉心を水ではなく金属ナトリウムで冷やす。燃料には軽水炉と同様、ウランを使う。MOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)を使えば、発電しても燃料が減らない「高速増殖炉」になる。

日本は「核燃料サイクル」を行う方針を掲げる。軽水炉で生じる使用済み燃料には、核兵器の原料になるプルトニウムと、放射線レベルが非常に高い「死の灰」と呼ばれる核分裂生成物が含まれる。この使用済み燃料を再処理し、ウランとプルトニウムは高速増殖炉で使う。核分裂生成物は分離し、高レベル放射性廃棄物として処分する。

だが、高速増殖炉の実証を行うもんじゅはトラブルで停止中。金属ナトリウムは空気と接触すると発火するため、扱いづらい。増殖炉の開発コストもかさむので、米国や英国などが既に撤退した。新興国やフランスでは開発が続くが、日本も是非論が絶えない。

政府は今夏にも新たな「エネルギー基本計画」を発表する。原発の位置づけから、核燃料サイクル、ひいては高速増殖炉の開発の方向性を巡り、駆け引きが続いている。

一方、トリウム溶融塩炉は、1970年代に米国で実証炉の運転実績がある。軽水炉が主役の座に就いてから、原発開発の表舞台からは遠のいていたが、近年、再び脚光を浴び始めた。中国の動向に加え、長年の軽水炉の運転で生じたプルトニウムの扱いに悩む原発保有各国が興味を示し始めているのだ。

トリウム溶融塩炉の特徴は、「溶融塩」と呼ぶ液体にトリウムなどを混ぜた液体燃料を使うこと。トリウムは、レアアース(希土類)の採掘に伴う副産物だ。中国などレアアース開発が盛んな国では、膨大なトリウムの処分に苦慮している。しかも、ウランの4~5倍の資源量があると言われる。

液体燃料にプルトニウムや核分裂生成物を混ぜて使えば、両者を消滅させることも可能だ。プルトニウムにまつわる核不拡散と、高レベル放射性廃棄物の処分という難題を解決できる。

溶融塩は水とは異なり、高温にしても容器内は常圧なので、容器からの漏洩などが起きにくい。温度上昇などを検知するとバルブが開き、液体燃料が原子炉下部の専用容器に落ちて反応が止まる。炉心を水で冷やす必要がなく、事故を回避できる可能性が高い。

だが、課題もある。東京大学名誉教授の山脇道夫氏は、「安全性は高いが、数百億円の開発費がなければ実用化は難しい」と語る。このため「米マイクロソフトの創業者、ビル・ゲイツ氏が出資する米テラパワーなど、開発費がある企業の新型炉から実用化が進むのでは」と見る。

テラパワーが手がけているのは、通常の軽水炉では利用できない劣化ウランを燃料にした「進行波炉」というタイプ。改良型軽水炉は超大型で、コストが高いうえ、発電した電力を使いきれない国や地域もある。こうした市場を狙って、テラパワーなど複数の企業が中小型炉の開発を進めている。

東芝は、超小型のナトリウム冷却高速炉「4S」を開発。海水淡水化プラントなどでの利用をにらむ。出荷時に数十年分の燃料を搭載し、燃料の補充を不要にした。地下深くに埋めて使うことからも、安全性は高そうだ。

次世代原発の開発は、世界各国で粛々と進んでいる。福島第1原発が建設された40年前に比べて、安全性は向上している。ただし、100%の安全はこの世に存在しない。いくら安全性を高めても、事故のリスクはゼロにはならない。原発を今後、どう活用していくのか。事故のリスクにコスト、エネルギーの安定供給、温暖化問題が絡み合う複雑な方程式を解くことが、今求められている。(山根 小雪)

http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20120202/226800/?mlp&ST=pc

2015年までに日本円にして約300億円を投じて、次世代型原子炉の実証炉を建設する──。中国は2011年、「トリウム溶融塩炉」と呼ばれる次世代炉の実用化に向けたロードマップを発表。2030年の実証炉完成までに2000 億円を投じる計画とも言われ、その本気度は並々ならぬものだ。

東京電力・福島第1原子力発電所で起きた設計基準を大幅に上回る大事故、いわゆる「過酷事故」で、原発の安全神話はもろくも崩れ去った。国内では、将来に向けて原発を減らす「縮原発」の機運が高まっている。世界に目を向けると、ドイツが脱原発を表明。原子力ルネッサンスとも言われた原発建設ブームは、大幅にトーンダウンしたかに見える。

その一方で、中国やインドなどエネルギー需要の増加が見込まれる新興国は、依然として原発に強い期待を寄せている。福島第1原発が建設されたのは、40年以上前のこと。この間、原発の安全技術はどれだけ進化したのか。これから建設される原発は、過酷事故を回避できるのだろうか。

過酷事故でも自動で止まる

次世代原発の開発には、大きく2つの流れがある。1つが、商用化されている大半の原子炉である「軽水炉」の改良だ。そしてもう1つが、中国が照準を合わせるトリウム溶融塩炉や、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)が採用する「ナトリウム冷却高速炉」といった、軽水炉とはコンセプトや仕組みが異なる原子炉だ。

まずは、軽水炉から見ていこう。軽水とは、普通の水のこと。ウランなどの核燃料が核分裂する際に発生するエネルギーを、この水を使って取り出して発電に使うのが軽水炉である。

代表的な軽水炉には、東芝や日立製作所、米ゼネラル・エレクトリック(GE)などが手がける「BWR(沸騰水型軽水炉)」と、三菱重工業や米ウエスチングハウス(WH)の「PWR(加圧水型軽水炉)」がある。

BWRの場合、燃料が入る圧力容器は水で満たされており、核分裂によって水が沸騰して蒸気になる。この蒸気で直接、タービンを回して発電する。福島第1原発はBWRだ。外部電源喪失でポンプが止まり、圧力容器内の水を補給できなくなったことで、燃料が過熱してメルトダウンを起こした。

一方のPWRも基本的な仕組みは同じだが、圧力容器内の水は高温高圧になるものの、蒸気にはならない。その代わりに、熱交換器を通して「2次系」と呼ばれる、燃料に接することのない水を沸騰させ蒸気にする。

米国原子力規制委員会(NRC)は、建設時期などで原子炉を世代分けしている(下図を参照)。第1世代は、1960年代半ばまでに米国などで開発された実験炉だ。第2世代からが商用炉。90年代半ばまでに建設されたもので、BWRとPWRが中心だ。福島第1原発も第2世代になる。

第3世代は、第2世代までの原子炉を大型化し、ポンプや電源の多重化など安全機能を強化したもの。中でも今後導入される原子炉は第3世代プラスと呼ぶ。その1つである改良型PWRを開発中の三菱重工業原子力技術部の吉津達弘次長は「地震対策として免震装置の導入も検討している」と説明する。

事故発生時に運転員の手を介さず、自動的に放射性物質の飛散を食い止めるように稼働する「パッシブセーフティー」という考え方を取り入れた原子炉も登場した。WHの「AP1000」やGE日立ニュークリア・エナジーの「ESBWR」は、格納容器の上方に巨大なプールを備える。容器内の温度が急激に上昇すると、自動でバルブが開き、重力で水が落下。原子炉を冷却し、過酷事故を未然に防ぐ。

次世代原発のもう1つの潮流が、2030年以降の実用化を目指す第4世代炉だ。もんじゅのナトリウム冷却高速炉や、中国が実用化に取り組むトリウム溶融塩炉がこれに当たる。

ナトリウム冷却高速炉は、構造はPWRと近いが、炉心を水ではなく金属ナトリウムで冷やす。燃料には軽水炉と同様、ウランを使う。MOX(ウラン・プルトニウム混合酸化物)を使えば、発電しても燃料が減らない「高速増殖炉」になる。

日本は「核燃料サイクル」を行う方針を掲げる。軽水炉で生じる使用済み燃料には、核兵器の原料になるプルトニウムと、放射線レベルが非常に高い「死の灰」と呼ばれる核分裂生成物が含まれる。この使用済み燃料を再処理し、ウランとプルトニウムは高速増殖炉で使う。核分裂生成物は分離し、高レベル放射性廃棄物として処分する。

だが、高速増殖炉の実証を行うもんじゅはトラブルで停止中。金属ナトリウムは空気と接触すると発火するため、扱いづらい。増殖炉の開発コストもかさむので、米国や英国などが既に撤退した。新興国やフランスでは開発が続くが、日本も是非論が絶えない。

政府は今夏にも新たな「エネルギー基本計画」を発表する。原発の位置づけから、核燃料サイクル、ひいては高速増殖炉の開発の方向性を巡り、駆け引きが続いている。

一方、トリウム溶融塩炉は、1970年代に米国で実証炉の運転実績がある。軽水炉が主役の座に就いてから、原発開発の表舞台からは遠のいていたが、近年、再び脚光を浴び始めた。中国の動向に加え、長年の軽水炉の運転で生じたプルトニウムの扱いに悩む原発保有各国が興味を示し始めているのだ。

プルトニウムの処分に使える

トリウム溶融塩炉の特徴は、「溶融塩」と呼ぶ液体にトリウムなどを混ぜた液体燃料を使うこと。トリウムは、レアアース(希土類)の採掘に伴う副産物だ。中国などレアアース開発が盛んな国では、膨大なトリウムの処分に苦慮している。しかも、ウランの4~5倍の資源量があると言われる。

液体燃料にプルトニウムや核分裂生成物を混ぜて使えば、両者を消滅させることも可能だ。プルトニウムにまつわる核不拡散と、高レベル放射性廃棄物の処分という難題を解決できる。

溶融塩は水とは異なり、高温にしても容器内は常圧なので、容器からの漏洩などが起きにくい。温度上昇などを検知するとバルブが開き、液体燃料が原子炉下部の専用容器に落ちて反応が止まる。炉心を水で冷やす必要がなく、事故を回避できる可能性が高い。

だが、課題もある。東京大学名誉教授の山脇道夫氏は、「安全性は高いが、数百億円の開発費がなければ実用化は難しい」と語る。このため「米マイクロソフトの創業者、ビル・ゲイツ氏が出資する米テラパワーなど、開発費がある企業の新型炉から実用化が進むのでは」と見る。

テラパワーが手がけているのは、通常の軽水炉では利用できない劣化ウランを燃料にした「進行波炉」というタイプ。改良型軽水炉は超大型で、コストが高いうえ、発電した電力を使いきれない国や地域もある。こうした市場を狙って、テラパワーなど複数の企業が中小型炉の開発を進めている。

東芝は、超小型のナトリウム冷却高速炉「4S」を開発。海水淡水化プラントなどでの利用をにらむ。出荷時に数十年分の燃料を搭載し、燃料の補充を不要にした。地下深くに埋めて使うことからも、安全性は高そうだ。

次世代原発の開発は、世界各国で粛々と進んでいる。福島第1原発が建設された40年前に比べて、安全性は向上している。ただし、100%の安全はこの世に存在しない。いくら安全性を高めても、事故のリスクはゼロにはならない。原発を今後、どう活用していくのか。事故のリスクにコスト、エネルギーの安定供給、温暖化問題が絡み合う複雑な方程式を解くことが、今求められている。(山根 小雪)

http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20120202/226800/?mlp&ST=pc

Research Institute for Environmental Finance

Research Institute for Environmental Finance